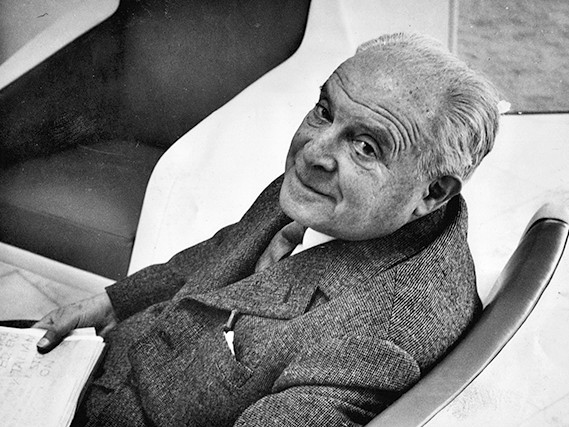

Pochi progettisti del Novecento hanno inciso tanto quanto Gio Ponti nel modo in cui viviamo la casa e la città. Architetto, designer, direttore di riviste, docente e instancabile promotore culturale, ha lasciato un segno che ancora oggi orienta collezionisti, appassionati e semplici abitanti. La sua opera attraversa mondi diversi – dall’architettura alla ceramica, dall’arredo all’editoria – restituendo una visione coerente: l’idea che il progetto debba migliorare la vita quotidiana, rendendola più funzionale, leggera e colma di bellezza.

INDICE

- Un giovane milanese alle origini del design moderno

- Collaborazioni con aziende e maestri del Made in Italy

- Richard Ginori e la rivoluzione nella ceramica

- Domus: un osservatorio privilegiato sul progetto

- Architettura civile e domestica tra Milano e il mondo

- L’esperienza internazionale: dai grattacieli alle ville iconiche

- Case e palazzi come narrazione culturale

- La “Superleggera”: un manifesto in forma di sedia

- Colore, leggerezza e versatilità nei mobili e negli oggetti

- Il ruolo nella diffusione del design italiano all’estero

- Collezionare Ponti oggi: musei, aste e mercato vintage

- Conclusioni – L’eredità di un progettista universale

1. Un giovane milanese alle origini del design moderno

Gio Ponti nasce a Milano nel 1891, in una città che vive la stagione del Liberty e si prepara a diventare il laboratorio del razionalismo italiano. Dopo gli studi classici e l’interruzione dovuta alla Prima guerra mondiale, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1921. Sceglie l’architettura come campo d’azione, ma sin dagli esordi rivela un interesse che travalica i confini disciplinari: dalla porcellana all’arredo, dall’allestimento alla facciata, tutto rientra nel suo orizzonte progettuale. Per lui non esiste distinzione netta fra progettare un grattacielo o una maniglia: ogni scala è parte di un unico disegno e dialoga con la vita quotidiana.

Negli anni Venti collabora con Richard-Ginori, dove rinnova linguaggi e processi, e nel 1928 fonda “Domus”, la rivista con cui promuove una modernità colta, accessibile e industriale. Parallelamente insegna al Politecnico, partecipa alla Triennale e costruisce una rete di collaborazioni con aziende e artigiani, perfezionando un metodo che unisce ricerca formale e produzione seriale. Questa visione, radicale per l’epoca, lo porta a essere riconosciuto come uno dei padri del design moderno, capace di legare funzionalità, estetica e industria e di influenzare generazioni di progettisti ben oltre i confini italiani.

2. Collaborazioni con aziende e maestri del Made in Italy

Ponti non è mai stato un progettista isolato: ha cercato e coltivato alleanze tra industria, artigianato e cultura del progetto. Con FontanaArte sviluppa lampade dalla geometria essenziale – su tutte la Bilia, sfera opalina su cono metallico – che rende la luce un elemento architettonico domestico. Con Cassina porta a maturazione la ricerca sulla sedia (dalla Leggera alla Superleggera), mentre con Molteni&C e l’Archivio Gio Ponti prende forma, decenni dopo, un importante lavoro di riedizione che riporta in produzione pezzi storici per la casa contemporanea.

Collabora anche con realtà come Venini, Sambonet, Richard-Ginori, affinando materiali e processi in chiave seriale. Nel dialogo con colleghi e maestri – tra cui Vico Magistretti, Franco Albini, Marco Zanuso, ma anche con grafici, artisti e artigiani – costruisce una rete che diventa il cuore pulsante del design italiano del Novecento. Da queste sinergie nascono oggetti e arredi destinati a diventare icone, perché coniugano bellezza, funzione e fattibilità industriale.

3. Richard Ginori e la rivoluzione nella ceramica

Uno dei capitoli più significativi della sua carriera è la direzione artistica di Richard-Ginori, avviata nei primi anni Venti e consolidata tra il 1923 e il 1930 presso la Manifattura di Doccia. Qui Ponti trasforma la ceramica da oggetto puramente decorativo a linguaggio del quotidiano: non più pezzi unici destinati alle élite, ma servizi da tavola, vasi e complementi pensati per le case borghesi, prodotti in serie senza rinunciare a qualità e grazia. Riprende motivi della classicità – figure, grottesche, geometrie essenziali – e li reinterpreta con linee più asciutte, proporzioni leggere e un cromatismo controllato che anticipa lo spirito modernista.

Parallelamente rinnova stampi, decori e processi, valorizzando il dialogo tra artigianato colto e industria. La ceramica diventa così “architettura in miniatura”: oggetti capaci di abitare la tavola con la stessa coerenza con cui un edificio abita la città. È un passaggio decisivo, perché sancisce l’incontro fra produzione industriale e creatività autoriale – un tema destinato a diventare centrale nel design italiano e a definire la poetica pontiana nelle decadi successive.

4. Domus: un osservatorio privilegiato sul progetto

Nel 1928 fonda Domus, rivista che diventa subito un faro nel panorama internazionale. Ponti la dirige con spirito enciclopedico e civile: non solo architettura e arredamento, ma anche arti visive, artigianato, urbanistica, industria, design dei servizi. L’obiettivo è mostrare come tutto concorra alla qualità dell’abitare e alla cultura del progetto. Attraverso Domus promuove giovani talenti, mette in dialogo scuole e imprese, racconta mostre e Triennali, apre la scena italiana a un confronto costante con l’Europa e le Americhe. Dopo una prima direzione fino ai primi anni Quaranta, torna alla guida dal 1948 e rimarrà protagonista fino alla fine degli anni Settanta, facendo della rivista un laboratorio permanente di idee, materiali, tecniche e linguaggi. Questo impegno editoriale contribuisce a formare generazioni di progettisti e consolidare, nel mondo, la reputazione del Made in Italy come sintesi di cultura, innovazione e industria.

5. Architettura civile e domestica tra Milano e il mondo

L’architettura di Ponti riflette la varietà dei suoi interessi e un’idea di leggerezza come principio costruttivo ed etico. A Milano firma residenze e sedi aziendali che segnano la modernizzazione della città: dal Palazzo Montecatini (anni Trenta, poi ampliato nel dopoguerra) alla sua casa-atelier di via Dezza (1957), fino ai grandi complessi direzionali. Il culmine arriva con il Grattacielo Pirelli, progettato con Pier Luigi Nervi e Arturo Danusso: concepito a metà anni Cinquanta e inaugurato nel 1960, è un’icona della Milano industriale, riconoscibile per il corpo affusolato, la pianta a “diamante” e il raffinato dialogo tra struttura e facciata.

6. L’esperienza internazionale: dai grattacieli alle ville iconiche

Il percorso di Ponti si misura anche fuori dall’Italia, dove esporta la sua idea di architettura come esperienza di vita, fatta di luce, proporzioni e continuità tra interno ed esterno. In America Latina firma case-manifesto come la Villa Planchart e la Villa Arreaza a Caracas, modelli di abitazione moderna aperta al paesaggio e orchestrata da arredi disegnati ad hoc. In Medio Oriente realizza la Villa Namazee a Teheran, sperimentando piante fluide, schermature e un calibrato rapporto tra superfici piene e vetrate. Negli Stati Uniti progetta il North Building del Denver Art Museum (1971), dove il tema della pelle sfaccettata e della luce radente diventa linguaggio architettonico. Da Milano al mondo, la cifra rimane costante: ambienti chiari e leggeri, dettagli industriali messi al servizio dell’uso, una poetica che rende l’innovazione immediatamente abitabile—motivo per cui molte sue opere sono ancora oggi studiate come paradigmi di moderno vivere contemporaneo.

7. Case e palazzi come narrazione culturale

Ponti considerava ogni edificio come un racconto. Le sue case milanesi, con facciate ritmate e interni luminosi, sono pensate come scenografie per la vita quotidiana. Allo stesso modo, i grandi palazzi civili riflettono l’ottimismo dell’Italia del dopoguerra. Il Grattacielo Pirelli, in particolare, incarna la fiducia nella crescita economica e nella modernità tecnologica. Ma anche opere più intime, come la Casa Ponti in via Dezza a Milano, rivelano la sua attenzione al dettaglio e al comfort domestico. In questo senso, il suo lavoro rimane una lezione su come l’architettura possa esprimere valori sociali e culturali oltre che funzionali.

8. La “Superleggera”: un manifesto in forma di sedia

Fra le sue creazioni più celebri c’è la sedia Superleggera per Cassina, del 1957. Qui il concetto di leggerezza diventa progetto concreto: una struttura in frassino ridotta all’essenziale, con esili sezioni a triangolo che ottimizzano resistenza e peso fino a scendere sotto i due chili. L’idea nasce dall’elaborazione della tradizione ligure della Chiavari – già reinterpretata da Ponti con la “Leggera” – e approda a un equilibrio nuovo tra artigianato colto e produzione industriale. La Superleggera è testata, smontata, riassemblata, “stressata” in fabbrica per dimostrarne l’affidabilità; può avere sedile in corda, paglia o materiali moderni, mantenendo la stessa purezza grafica. Più di un oggetto, è un manifesto: dimostra che si può ridurre la materia senza rinunciare a comfort, durata e bellezza, fondendo cultura locale, innovazione tecnica e una serialità precisa. Non a caso resta tra i pezzi più desiderati del Novecento e un riferimento didattico per chi studia design del prodotto.

9. Colore, leggerezza e versatilità nei mobili e negli oggetti

Il linguaggio di Ponti si riconosce nel colore misurato, nelle superfici chiare e nelle geometrie leggere. I suoi mobili evitano l’enfasi volumetrica: piani sottili, gambe inclinate che slanciano, strutture asciutte che liberano lo spazio; librerie e sistemi modulabili si adattano alle case reali, senza imporre gerarchie rigide. Le lampade prediligono linee pure e diffusori che filtrano la luce con discrezione; i tavoli sono disegnati come diaframmi sottili tra funzioni diverse; le sedute puntano su ergonomia intuitiva e peso ridotto. Ogni pezzo dialoga con l’ambiente anziché dominarlo, offrendo versatilità d’uso e facilità di inserimento in contesti differenti. Questa filosofia è viva nelle riedizioni curate da aziende come Cassina (per le sedie) e Molteni&C (per diverse poltrone e complementi sviluppati con l’Archivio Ponti), che riportano sul mercato progetti storici rendendoli accessibili a una nuova generazione di appassionati e professionisti.

10. Il ruolo nella diffusione del design italiano all’estero

Instancabile ambasciatore del progetto, Ponti porta il design italiano oltre i confini nazionali attraverso Domus, le Triennali di Milano, conferenze, mostre e incarichi professionali in Europa, Americhe e Medio Oriente. Dialoga con il Movimento Moderno mantenendo però una cifra autonoma: alla severità di certo razionalismo affianca leggerezza, ironia, senso del gioco e dell’eleganza quotidiana. La sua idea di design è inclusiva e non dogmatica: dalle posate alla torre, ogni scala contribuisce a una cultura dell’abitare di qualità. Questa postura – insieme editoriale, progettuale e pedagogica – rende i suoi progetti immediatamente riconoscibili e contribuisce in modo decisivo a definire l’identità internazionale del Made in Italy, intesa come alleanza tra creatività, industria e vita reale.

11. Collezionare Ponti oggi: musei, aste e mercato vintage

Il mercato dell’arte e del design continua a valorizzare le opere di Gio Ponti. I suoi mobili, le lampade, le ceramiche sono battuti nelle aste internazionali e presenti nelle collezioni dei principali musei, dal MoMA di New York al Museo del Design Italiano della Triennale di Milano. Deesup, marketplace specializzato in arredi e complementi di design usati, offre spesso pezzi originali o riedizioni, permettendo agli appassionati di portare a casa una parte di questa eredità. Collezionare Ponti significa investire in oggetti che non sono solo funzionali, ma che raccontano una storia culturale e personale.

12. Conclusioni – L’eredità di un progettista universale

L’opera di Gio Ponti dimostra come il progetto possa attraversare linguaggi diversi mantenendo una coerenza profonda. Dalla ceramica alla grande architettura, dai mobili leggeri alle riviste, ha sempre cercato di dare forma a un abitare più consapevole, colto e leggero. Il suo lascito è attuale perché ci ricorda che la qualità della vita passa anche dagli oggetti e dagli spazi che ci circondano. Scegliere oggi un pezzo di Ponti, magari attraverso canali come Deesup, non significa solo arredare: vuol dire partecipare a una storia che ha cambiato il nostro modo di abitare e che continua a parlare al futuro.

Fonte immagine: Molteni&C – https://www.molteni.it/