Se il design è la lingua con cui raccontiamo la vita di tutti i giorni, Alessandro Mendini ne è stato uno degli scrittori più ironici e appassionati. Architetto, teorico, narratore instancabile, ha trasformato poltrone in romanzi visivi, cavatappi in micro-totem domestici, facciate di musei in labirinti di pattern e citazioni. Percorriamo la sua traiettoria – dai primi passi nel radical design milanese ai riflessi postmoderni dell’Alessi age – per capire perché le sue opere continuano a parlarci di emozione, memoria e gioco.

INDICE

- Un giovane milanese fra architettura e penna

- Gli anni di Casabella e la nascita della critica “radicale”

- Studio Alchimia: quando l’ironia diventa metodo progettuale

- L’oggetto come romanzo: la genesi della Poltrona di Proust

- Collaborazioni con l’industria: Alessi, Zanotta e la democratizzazione del design

- Lampade, vasi e microarchitetture: un catalogo di forme inaspettate

- Tra disegno e città: il Museo di Groninga e altre avventure urbane

- La poetica del colore e del pattern, tra arte e artigianato

- Mendini, il postmodernismo e l’eco internazionale

- Dal mito all’asta: collezionare Mendini tra rarità e riedizioni accessibili

- Arredare oggi con un pezzo mendiniano: consigli di abbinamento

- Conclusioni – L’eredità emotiva di un progettista che parlava al cuore

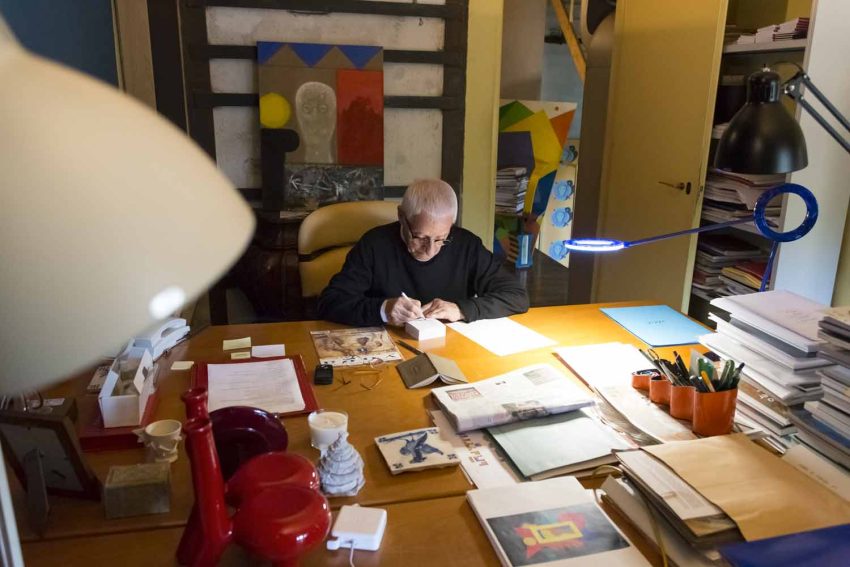

1. Un giovane milanese fra architettura e penna

Alessandro Mendini nasce a Milano nel 1931, in un contesto familiare permeato di musica e letteratura più che di cantieri. Studia architettura al Politecnico negli anni in cui il Razionalismo domina ancora le aule, ma già si nutre di riviste francesi, pittura astratta e fumetti americani. Dopo la laurea si avvicina al giornalismo di settore; la penna, ancor prima della matita, diventa lo strumento per interrogare un sistema produttivo che gli appare troppo serio, quasi intimidatorio. Inizia così a tratteggiare un’idea di design come racconto, dove l’oggetto non esaurisce la propria verità nella funzione, ma custodisce un ventaglio di riferimenti culturali, dalla storia dell’arte all’infanzia di ciascuno di noi.

2. Gli anni di Casabella e la nascita della critica “radicale”

Quando nel 1970 assume la direzione della rivista Casabella, Mendini trasforma un mensile specialistico in un’arena di dibattito sul senso stesso del progetto. Pubblica collage, fumetti, fotografie di performance: materiali che rompono la gerarchia fra architettura “alta” e cultura pop. Lì incontra i protagonisti del nascente radical design – Archizoom, Superstudio, Gruppo Strum – e ne sposa l’istanza di ribellione poetica. La rivista diventa megafono di un pensiero che rifiuta il dogma funzionalista: meglio una poltrona gonfiabile che costringa a riflettere, che un elegante sofà destinato a diventare invisibile.

3. Studio Alchimia: quando l’ironia diventa metodo progettuale

Nel 1976, insieme al fratello Francesco e a Paola Navone, fonda Studio Alchimia, laboratorio dove si sovrappongono artigianato lombardo, serigrafie Memphis-style ante litteram e auto-produzioni in edizione limitata. Alchimia non è un brand, ma un atteggiamento: ricolorare mobili neoclassici, incollarvi specchi convessi, spruzzare vernice fluo su oggetti di rigattiere, tutto per dimostrare che il “nuovo” può nascere dal riuso, dal racconto, dall’errore felice. In quegli anni Mendini riflette apertamente sul “radicale significato” del design: non cambiare la forma dell’oggetto, ma il modo in cui l’oggetto dialoga con chi lo guarda.

4. L’oggetto come romanzo: la genesi della Poltrona di Proust

Nel 1978, invitato a ridisegnare una stanza per Palazzo dei Diamanti a Ferrara, Mendini acquista un’antica bergère piemontese a otto soldi e decide di intingerla in un mare di puntini neo-impressionisti ispirati a Paul Signac. Nasce la Poltrona di Proust, fusione tra artigianato ottocentesco e pittura d’avanguardia. Il nome omaggia lo scrittore francese che cercava il tempo perduto, perché la poltrona stessa diventa macchina del ricordo, un luogo dove sedersi equivale a sfogliare un romanzo di memorie. Riprodotta da Cappellini a partire dagli anni Novanta, oggi ne esistono versioni in ceramica, vetro soffiato, persino una in pixel 3D stampata per celebrare i cinquant’anni dell’opera. Ogni replica mantiene la patina di gesto pittorico, come se Mendini fosse ancora lì a punteggiare il tessuto con il pennello.

5. Collaborazioni con l’industria: Alessi, Zanotta e la democratizzazione del design

Mentre riflette sulla natura metaforica dell’oggetto, Mendini non rinuncia all’incontro con la produzione seriale. Con Alessi firma il cavatappi Anna G. – un elegante ritratto femminile che sorride aprendo bottiglie – e la caffettiera Moka di nuova generazione, più ergonomica ma carica di rimandi all’architettura razionalista. Con Zanotta reinterpreta mobili tradizionali: il contenitore Proust Geometrica, la sedia Zabro trasformabile in tavolino da cocktail. Il suo approccio non mira alla “funzione pura”, ma alla creazione di totem domestici accessibili: oggetti che, pur passando per la catena industriale, trasmettono la stessa aura narrativa dei pezzi unici. In questo Mendini abbraccia il cuore del postmodernismo: la serialità come mezzo per diffondere emozione, non per appiattire la differenza.

6. Lampade, vasi e microarchitetture: un catalogo di forme inaspettate

Oltre alla celebre lampada da terra Amuleto – tre bracci girevoli che reggono un disco di luce LED colorato come un talismano – il designer sperimenta la ceramica con la serie Mille e una Notte, vasi-torre che ricordano skyline mediorientali. Disegna orologi da parete che imitano labirinti, maniglie che sembrano gioielli didascalici e piccoli skyscraper da scrivania fatti di vetro veneziano. Persino la grafica diventa oggetto: poster serigrafati che riprendono motivi di tappeti persiani e li trasformano in pattern pop. Ogni progetto è una short story autonoma, dove il linguaggio cromatico e la citazione colta si intrecciano con l’ironia di un fumetto.

7. Tra disegno e città: il Museo di Groninga e altre avventure urbane

A metà anni Novanta arriva la sfida dell’architettura pubblica. Mendini firma il complesso del Museo di Groninga nei Paesi Bassi: volumi policromi che emergono dall’acqua come sculture giocose, accostando piastrelle dorate a torri rosse a pois. L’edificio diventa manifesto di città-museo come esperienza sensoriale. Seguono la ristrutturazione della metropolitana di Napoli – stazioni Dante e Salvator Rosa, veri “salotti artistici” nel sottosuolo – e l’inconfondibile Torre di Paradise Island a Seul, un grattacielo residenziale rivestito da pattern optical che trasformano la skyline in galleria d’arte a cielo aperto.

8. La poetica del colore e del pattern, tra arte e artigianato

Se c’è un filo che lega poltrone, caffettiere e musei, è la devozione per il colore. Mendini non lo usa in funzione decorativa, ma simbolica: la gamma pastello evoca l’infanzia, i contrasti saturi parlano di vitalismo mediterraneo, i puntini pointillistes invitano l’occhio a completare l’immagine, come la mente completa un ricordo. Allo stesso modo, pattern e texture ricamano storie sulle superfici: dalla micro-piastrella a mosaico alle pennellate giganti su scala architettonica. L’artigiano diventa co-autore: i vetrai di Murano, gli ebanisti brianzoli, i mosaicisti friulani traducono le visioni di Mendini in materia palpabile, dimostrando che il design più contemporaneo nasce spesso da mani antiche.

9. Mendini, il postmodernismo e l’eco internazionale

Pur non amando le etichette, Mendini viene associato al postmodernismo per il suo gusto per la citazione, l’ironia, la contaminazione di stili. Eppure la sua personalità resta eccentrica rispetto alla matrice americana à la Michael Graves: più intima, più europea, più letteraria. Non a caso, le sue mostre personali – dal Centre Pompidou al Vitra Design Museum – sono allestite come biblioteche di oggetti autobiografici, dove il visitatore può “leggere” tazzine e cabinet come capitoli di un unico diario. L’influenza travalica i confini del design: artisti contemporanei come Takashi Murakami citano la Poltrona di Proust nelle loro opere, mentre stilisti di haute couture riprendono le geometrie mendiniane in passerella.

10. Dal mito all’asta: collezionare Mendini tra rarità e riedizioni accessibili

Negli ultimi dieci anni il mercato ha riscoperto il Mendini degli anni Alchimia: un vaso Anna B. del 1982 può superare i 12.000€, una Poltrona di Proust di prima tiratura ha toccato i 200 000 € in asta. Le riedizioni Cappellini o Alessi, però, consentono di entrare nel mito con cifre molto più accessibili – e con la certezza di una manifattura controllata dall’Archivio. Per chi cerca l’equilibrio tra autenticità e prezzo sostenibile, le piattaforme di design usato certificato sono un alleato prezioso: su Deesup compaiono regolarmente lampade Amuleto, servizi di posate Dry, addirittura prototipi di studi milanesi dismessi, accompagnati da schede di verifica e fotografie dettagliate che rassicurano collezionisti esigenti e curiosi alle prime armi.

11. Arredare oggi con un pezzo mendiniano: consigli di abbinamento

Un oggetto firmato Mendini non chiede di essere circondato da look total-postmodern; anzi, vive di contrasto. In un living minimal dai toni caldi, una Poltrona di Proust diventa quadro tridimensionale: basta lasciare pareti neutre e illuminare la texture pointilliste con un faretto orientabile. In cucina, il cavatappi Anna G. accanto a stoviglie in gres naturale crea un dialogo tra artigianato rustico e sorriso pop. Una lampada Amuleto sul comodino, con la sua testa-disco colorata, basta a ravvivare una camera in rovere chiaro senza bisogno di cambiare arredo. L’importante è concedere al pezzo la dignità di attore protagonista, dosando il resto dello spazio come scenografia discreta.

12. Conclusioni – L’eredità emotiva di un progettista che parlava al cuore

Alessandro Mendini se n’è andato nel 2019, lasciando dietro di sé una costellazione di oggetti e architetture che continuano a emozionare perché non si accontentano di essere “belli”: vogliono raccontare, ricordare, far sorridere. Nel suo universo, la funzione è il punto di partenza, mai il traguardo; il traguardo è l’anima di chi userà quel cucchiaio o abiterà quella stanza. Portare a casa un suo progetto – che sia la prima edizione di una poltrona iconica, una moka Alessi raccolta in un mercatino o una riedizione certificata trovata su Deesup – significa accogliere un frammento di poesia tangibile, una lezione di leggerezza che ci ricorda come l’abitare possa essere festa quotidiana, e il design un ponte gentile fra memoria, ironia e desiderio di futuro.

Fonte immagine: Flash Art Italia – https://flash—art.it