Nella storia del design italiano pochi nomi evocano la stessa autorevolezza di Gae Aulenti. Architetta, designer e all’occorrenza scenografa, ha saputo intrecciare linguaggi diversi con un approccio che privilegiava la concretezza d’uso e la vitalità dello spazio. Con le sue opere, dai musei internazionali agli arredi domestici, ha aperto la strada a una generazione di professioniste, diventando un punto di riferimento per chi vede nell’architettura un dialogo continuo con la vita quotidiana.

INDICE

- Origini e formazione di una pioniera

- Gli anni della Triennale di Milano e il dibattito culturale

- Dal design al progetto urbano: la sua doppia vocazione

- Gli oggetti che hanno fatto storia – dal Tavolo con ruote alle lampade Fontana Arte

- Il Museo d’Orsay: un restauro che diventa manifesto

- Altri interventi museali e culturali in Europa e in Italia

- Collaborazioni, incontri e il legame con il mondo letterario e artistico

- Vita privata e relazioni che hanno inciso sulla sua carriera

- Il tema del design come strumento di emancipazione femminile

- La lezione del dettaglio: materiali, proporzioni, soluzioni d’uso

- Collezionare Gae Aulenti oggi: valore culturale e mercato

- Conclusioni – L’eredità di una voce unica nell’architettura e nel design

1. Origini e formazione di una pioniera

Gae Aulenti nasce a Palazzolo dello Stella, in Friuli, nel 1927, in una famiglia borghese che le trasmette apertura culturale e curiosità intellettuale. Dopo il liceo, sceglie di iscriversi alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, in un’epoca in cui la presenza femminile in quell’ambito era quasi marginale. Nel 1953 consegue la laurea: è l’inizio di un percorso che la porterà a unire disciplina tecnica e sensibilità artistica.

Al Politecnico entra in contatto con docenti come Franco Albini e Ignazio Gardella, figure che le insegnano il valore del rigore costruttivo e della coerenza progettuale. Sono anni in cui il razionalismo italiano dialoga con le suggestioni del Bauhaus e del Movimento Moderno, offrendo a giovani architetti come Aulenti un terreno fertile per sviluppare un linguaggio personale.

2. Gli anni della Triennale di Milano e il dibattito culturale

Negli anni Cinquanta e Sessanta la Triennale di Milano rappresenta il centro del dibattito internazionale sul progetto. Gae Aulenti partecipa attivamente alle esposizioni, firmando allestimenti che già mostrano il suo interesse per la scena, la luce e la relazione tra spazio e pubblico. La Triennale le offre la possibilità di confrontarsi con maestri come Ettore Sottsass e Gio Ponti, oltre che con la nuova generazione di designer italiani che avrebbero plasmato il futuro dell’arredamento.

Il suo contributo non si limita alla pratica progettuale. Collabora con riviste come Casabella-Continuità, diretta da Ernesto Nathan Rogers, dove interviene sui temi del design come fatto sociale e culturale. La sua posizione è chiara: rifiuto del puro estetismo e ricerca di un significato che tenga insieme funzione, linguaggio e contesto.

3. Dal design al progetto urbano: la sua doppia vocazione

L’attività di Gae Aulenti non si è mai limitata all’oggetto o all’edificio. Fin dagli inizi alterna il lavoro di designer di mobili e lampade a quello di architetta di spazi urbani e complessi. Questa doppia vocazione le consente di sperimentare la scala del dettaglio e quella della città, senza mai perdere di vista l’utente finale.

Tra i suoi primi incarichi vi sono progetti di interni residenziali e commerciali, ma già negli anni Settanta firma interventi urbani significativi, come la sistemazione di piazze e aree pubbliche. In ogni occasione porta con sé lo stesso approccio: osservare i bisogni reali e dare forma a soluzioni durature, capaci di resistere al tempo e alle mode.

4. Gli oggetti che hanno fatto storia – dal Tavolo con ruote alle lampade Fontana Arte

Se l’architettura le ha dato fama internazionale, è con il design che Gae Aulenti è entrata nelle case. Il tavolo con ruote, disegnato nel 1980 per Fontana Arte, è un esempio di come sappia trasformare un dettaglio tecnico in gesto poetico. Un piano in vetro spesso, sorretto da ruote industriali, diventa simbolo di leggerezza e mobilità domestica.

Sempre per Fontana Arte progetta lampade come Parola e Giova, in cui il vetro è usato in combinazioni innovative di trasparenze e rifrazioni. Oggetti che non solo illuminano, ma definiscono un’atmosfera. La scelta di materiali industriali, reinterpretati con eleganza, segna la differenza tra un prodotto seriale e un’icona senza tempo.

5. Il Museo d’Orsay: un restauro che diventa manifesto

La consacrazione internazionale arriva con l’incarico di trasformare la vecchia stazione ferroviaria d’Orsay, a Parigi, in museo d’arte. Il progetto, portato a termine nel 1986, dimostra la capacità di Aulenti di coniugare rispetto per il passato e visione contemporanea.

La grande navata della stazione è reinterpretata come spazio espositivo, mantenendo la struttura originaria ma inserendo passerelle, pareti mobili e sistemi di luce calibrati. Il risultato è un museo che non soffoca le opere, ma le accoglie in un contesto arioso e funzionale. Questo approccio diventerà un modello per molti altri musei nati dalla riconversione di edifici storici.

6. Altri interventi museali e culturali in Europa e in Italia

Sull’onda del successo francese, Gae Aulenti riceve altri incarichi prestigiosi: il restauro del Museo Nazionale d’Arte Catalana a Barcellona, la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e la realizzazione del Museo d’Arte Moderna al Centre Pompidou di Parigi.

In Italia interviene sulla Triennale di Milano, ridando vita a uno spazio centrale per la cultura del progetto, e firma il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Reale. Ogni volta l’approccio è lo stesso: dialogo con l’edificio esistente, valorizzazione della luce naturale, attenzione al percorso del visitatore.

7. Collaborazioni, incontri e il legame con il mondo letterario e artistico

La carriera di Gae Aulenti è segnata anche da incontri fuori dal campo strettamente progettuale. Negli anni giovanili frequenta artisti e intellettuali come Giorgio De Chirico e Umberto Saba, che la spingono a considerare l’architettura come parte di un sistema culturale più ampio.

Collabora con aziende come Fontana Arte e con istituzioni internazionali, ma mantiene sempre un legame con il mondo letterario e teatrale. Le scenografie da lei firmate per il Macbeth di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano testimoniano la sua versatilità e la capacità di creare ambienti in cui spazio e narrazione si fondono.

8. Vita privata e relazioni che hanno inciso sulla sua carriera

Sul piano personale, la vita di Gae Aulenti è stata riservata ma non priva di legami significativi. Il rapporto con Carlo Ripa di Meana, politico e intellettuale, è spesso ricordato per l’influenza culturale reciproca. La sua famiglia, con figure come Aldo Aulenti, le ha garantito un ambiente stimolante, anche se la scelta di intraprendere l’architettura restava insolita per una donna negli anni Cinquanta.

Nonostante il carattere deciso e il forte impegno professionale, non ha mai amato esporre dettagli privati. Questa discrezione le ha permesso di mantenere il focus sulla qualità del lavoro, evitando di ridurre la sua figura a stereotipo mediatico.

9. Il tema del design come strumento di emancipazione femminile

Essere una delle poche architette donne a emergere in un mondo dominato da figure maschili non è stato semplice. Gae Aulenti ha spesso sottolineato come la sua autorevolezza derivasse non da battaglie ideologiche, ma dalla qualità dei progetti. Tuttavia, il solo fatto di affermarsi a livello internazionale l’ha resa un modello per generazioni di professioniste.

Il suo percorso dimostra come il design possa essere un terreno di emancipazione, dove competenze tecniche e visione creativa prevalgono su barriere culturali. Ancora oggi è citata come una delle prime “architette famose”, riconoscimento che restituisce la forza simbolica del suo esempio.

10. La lezione del dettaglio: materiali, proporzioni, soluzioni d’uso

Un tratto distintivo di Gae Aulenti è l’attenzione al dettaglio. Nei suoi progetti nulla è lasciato al caso: il tipo di vetro, la finitura del metallo, la curvatura di una sedia. Ogni scelta è orientata a garantire durata, uso confortevole e armonia estetica.

Il Tavolo con ruote, ad esempio, non è solo un esercizio di stile: la scelta delle ruote industriali risponde a una logica funzionale di mobilità. Lo stesso vale per le lampade Fontana Arte, in cui la combinazione di opalino e cristallo consente una luce diffusa ma mai abbagliante. Questo approccio pragmatico, unito a una sensibilità poetica, spiega perché i suoi oggetti siano ancora prodotti e apprezzati.

11. Collezionare Gae Aulenti oggi: valore culturale e mercato

Le opere di Gae Aulenti, dai mobili alle lampade, sono oggi molto ricercate nel mercato del design vintage. Pezzi come il tavolo con ruote o la lampada Parola hanno un valore che va oltre l’aspetto economico: rappresentano un frammento di storia del progetto italiano.

Collezionarli significa possedere non solo un oggetto d’uso, ma un tassello di cultura. Su marketplace come Deesup è possibile trovare esemplari autentici, con la garanzia di originalità e una storia da raccontare. Un modo concreto per avvicinare l’eredità di una progettista che ha unito rigore architettonico e intuizione artistica.

12. Conclusioni – L’eredità di una voce unica nell’architettura e nel design

Gae Aulenti ha dimostrato che l’architettura e il design non sono campi separati, ma parti di un unico discorso sul vivere contemporaneo. La sua capacità di interpretare spazi e oggetti con lo stesso rigore e la stessa passione la rende una figura imprescindibile per chiunque voglia capire il Novecento.

Il suo lascito è duplice: da un lato un corpus di opere che vanno dai musei internazionali agli arredi domestici, dall’altro il valore simbolico di una donna che ha conquistato autorevolezza in un contesto dominato dagli uomini. Una lezione di professionalità, libertà e concretezza che ancora oggi illumina il mondo del progetto.

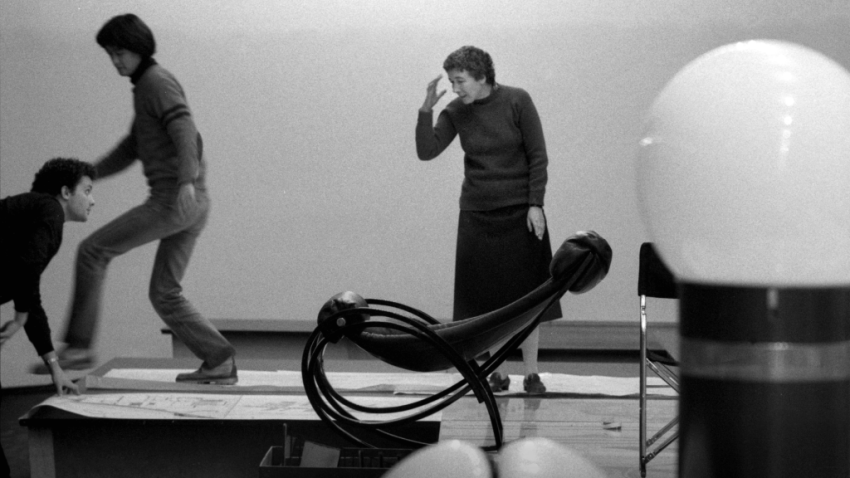

Fonte immagine: Mohd – https://www.mohd.it/