Il design non è soltanto forma o funzione: è l’incontro fra cultura, tecnica e vita quotidiana. Capire come e da dove nasce significa leggere la nostra storia attraverso gli oggetti che ci circondano. Dalle prime officine artigiane alla stampa 3D, ecco il viaggio di un’idea che ha trasformato la casa, l’impresa e persino il modo in cui pensiamo.

INDICE

- Che cos’è il design: origine e significato

- Le radici artigiane: dal Rinascimento alle prime botteghe industriali

- Rivoluzione industriale e nascita del prodotto seriale

- Modernismo e Bauhaus: verso il design come disciplina autonoma

- Il dopoguerra e l’esplosione del design italiano

- Icone d’arredo che hanno fatto scuola

- Interior design: dalla casa borghese agli spazi esperienziali

- I grandi protagonisti: designer famosi che hanno cambiato le regole

- Evoluzioni contemporanee: sostenibilità, digital fabrication ed eclettica ricerca

- Come nasce un progetto oggi: dal design thinking al co-design con l’utente

- Consigli pratici per scegliere pezzi di arredo di design autentico

- Conclusioni – Il futuro del design è ancora tutto da progettare

1. Che cos’è il design: origine e significato

Prima del XIX secolo la distinzione tra arte e artigianato non era così marcata: falegnami, ebanisti e ceramisti creavano pezzi unici modellando materiali con gesti tramandati di generazione in generazione.

Con l’invenzione della macchina a vapore e l’avvento della produzione in serie nacque però una nuova esigenza: progettare oggetti destinati a essere replicati, funzionali ed esteticamente curati. Così si diffuse l’espressione «disegno industriale», per indicare un processo che non è più solo creativo, ma connette tecnica, estetica e mercato – principio alla base di qualsiasi arredamento di design pensato per l’uso quotidiano.

Il termine «design» deriva dall’inglese to design, “progettare”, che a sua volta viene dal latino designare, “disegnare” o “indicare con segni”. A metà del Settecento, nell’industria tessile britannica, «design» inizia a definire i motivi decorativi riproducibili in serie.

Il concetto si consolida nel 1851, all’Esposizione Universale di Londra al Crystal Palace, quando per la prima volta si parla ufficialmente di prodotti industriali progettati. Da allora, il design si identifica con l’idea di un progetto che guida la produzione su larga scala, differenziando l’oggetto ripetibile dall’opera d’arte unica e irripetibile.

2. Le radici artigiane: dal Rinascimento alle prime botteghe industriali

Prima che nascesse il concetto stesso di ‘design’, l’arredo di qualità era frutto del lavoro di maestranze locali: i mobili intagliati nelle botteghe fiorentine, le maioliche di Faenza, i fermaioli veneziani. Ogni oggetto era unico, realizzato su misura per corti e famiglie borghesi, unendo arte e funzione quotidiana. Solo a partire dalla metà del Settecento, con l’introduzione degli attrezzi meccanici nelle botteghe, si cominciò a parlare di una produzione in serie – seppur limitata – aprendo la strada alla nascita del design moderno.

3. Rivoluzione industriale e nascita del prodotto seriale

Con la macchina a vapore e la produzione del ferro nascono sedie, armadi, lampade pensati per essere replicati. Le esposizioni universali di Londra (1851) e Parigi (1855) celebrano i “manufactured goods”, spingendo architetti come William Morris a interrogarsi sul rapporto fra arte, industria e società. Il movimento Arts and Crafts recupera la dignità del lavoro manuale, ma ammette che la bellezza debba essere accessibile. È la scintilla che trasforma il disegno in disciplina: non più decoro fine a sé stesso, bensì progetto per le masse emergenti di un’Europa urbanizzata.

4. Modernismo e Bauhaus: verso il design come disciplina autonoma

Nel 1919 Walter Gropius fonda il Bauhaus: per la prima volta artisti, ingegneri e artigiani studiano insieme forma, funzione e produzione. Il tubo d’acciaio di Marcel Breuer, il vetro curvato di Wilhelm Wagenfeld, la poltrona MR di Mies van der Rohe dimostrano che il linguaggio industriale può generare eleganza. Il design diventa linguaggio universale, svincolato dal gusto locale. In Italia, la scuola di Novecento e il razionalismo milanese traducono quei principi in arredi essenziali, preludio al boom del dopoguerra.

5. Il dopoguerra e l’esplosione del design italiano

Tra il 1950 e il 1970 Milano e dintorni si trasformano nel laboratorio mondiale dell’arredo: Cassina, Artemide, B&B Italia e Kartell collaborano con Magistretti, Castiglioni, Ponti, Colombo. Le loro lampade e i loro mobili per la casa fondono sapienza artigiana e tecnopolimeri allora rivoluzionari. Il “design italiano” diventa sinonimo di stile disinvolto e ingegnosità, mentre il Salone del Mobile – nato nel 1961 – esporta quell’estetica in ogni continente.

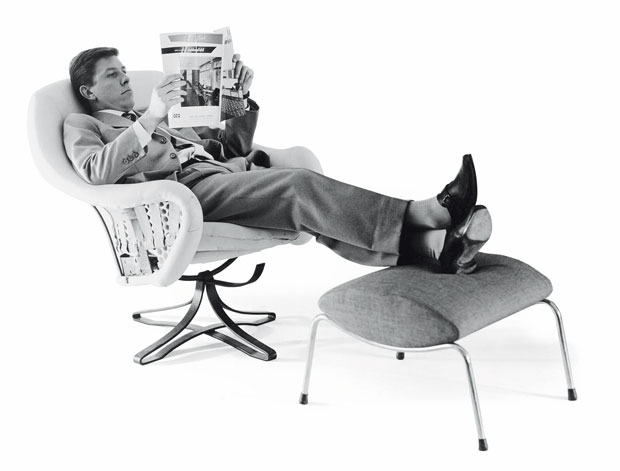

6. Icone d’arredo che hanno fatto scuola

Dalla sedia 14 di Thonet (1859) – primo mobile realmente globale – alla lounge chair di Charles e Ray Eames (1956), sino ai divani Camaleonda di Mario Bellini (1970) o Togo di Michel Ducaroy (1973), alcune creazioni hanno incarnato l’idea di “mobili di design” prima ancora che il termine diventasse di uso comune. Ognuno di questi oggetti racconta un passo tecnologico: la curvatura del legno a vapore, la scocca in vetroresina, le schiume espanse modellate a freddo. Investire in un’icona è scegliere un pezzo di storia che sa dialogare con stili diversi, dal minimal all’eclettico contemporaneo.

Alcuni esempi in salotto

- Sedia Plywood di Eames: minimale, visivamente leggera, perfetta come contrasto in ambienti classici.

- Lampada Arco di Achille Castiglioni: arco di luce che definisce l’area conversazione senza tracciare muri.

- Tavolo Tulip di Eero Saarinen: la base unica libera le gambe, ideale per spazi raccolti.

7. Interior design: dalla casa borghese agli spazi esperienziali

Se il product design contempla singoli oggetti, l’interior design orchestra volumi, colori e materiali per costruire atmosfere. Negli anni ’80 il concetto si allarga a negozi, hotel e uffici; oggi include ambienti phygital in cui l’utente interagisce con app, LED e sensori. La casa diventa scenario flessibile: moduli componibili, pareti attrezzate, micro-spazi ibridi lavoro-relax. Anche l’arredamento di design usato trova nuova vita grazie a marketplace come Deesup, che promuovono riuso e autenticità certificata.

8. I grandi protagonisti: designer famosi che hanno cambiato le regole

Dal genio individuale al collettivo creativo, il design evolve grazie a figure che hanno saputo riscrivere le regole del progetto.

- Gio Ponti ha trasformato la leggerezza in un valore distintivo: dalla sedia Superleggera di Cassina ai grattacieli di Milano, ha unito architettura e design in uno stile inconfondibile.

- Charlotte Perriand ha portato libertà e funzionalità negli interni, anticipando l’idea di living open-space con soluzioni modulari e una visione centrata sull’uomo, vicina al modulor di Le Corbusier.

- Philippe Starck con la sua ironia pop, ha reinventato oggetti di uso quotidiano trasformandoli in icone: celebre il suo spremiagrumi Juicy Salif, ma anche i suoi progetti per hotel e spazi pubblici.

- Patricia Urquiola rappresenta il design contemporaneo: mescola materiali ibridi, colori delicati ma decisi e uno stile accessibile e trasversale. Oggi il designer non è più solo un creatore di forme: abbraccia psicologia, ecologia e persino coding, lavorando spesso in team multidisciplinari.

9. Evoluzioni contemporanee: sostenibilità, digital fabrication ed eclettica ricerca

Il ventunesimo secolo punta su materiali riciclati, bioplastiche e circuiti circolari. Stampanti 3D e CNC permettono micro-serie personalizzate, mentre l’eclettica design – ibrido fra alto artigianato e culture globali – mescola rattan filippino, marmi di Carrara e tessuti africani nello stesso living. La sfida? Ridurre l’impronta ambientale senza perdere fascino. Dai pezzi in PET riciclato di Kartell alle collezioni rigenerate di Arper, il valore di un arredo non è più solo estetico ma anche etico.

10. Come nasce un progetto oggi: dal design thinking al co-design con l’utente

Il percorso odierno parte dall’ascolto: interviste, mappe d’empatia, prototipi rapidi. Il design thinking – formulato a Stanford e adottato nelle aziende più innovative – definisce cinque step fluidi: empatia, definizione, ideazione, prototipazione, test. Si lavora in iterazioni, coinvolgendo spesso l’utente finale come co-designer. Anche l’arredo segue questo approccio: divani configurabili online, lampade che apprendono le abitudini luminose, cucine modulari prenotate in realtà aumentata. Nasce così un design “a spirale”, in continua evoluzione.

11. Consigli pratici per scegliere pezzi di arredo di design autentico

- Ricerca la provenienza: un numero di serie, un certificato d’autenticità o l’adesivo del marchio sotto la scocca fanno la differenza.

- Analizza materiali e giunzioni: legno massello, viti ben svasate, cuciture regolari indicano qualità.

- Valuta la patina: piccole tracce del tempo sono normali; se rovina la struttura, chiedi un preventivo di restauro.

- Confronta i valori di mercato: usa piattaforme affidabili per capire la correttezza del prezzo.

- Sfrutta l’usato certificato: marketplace specializzati garantiscono originalità e logistica, evitando sorprese.

12. Conclusioni – Il futuro del design è ancora tutto da progettare

Dal segno a matita di un maestro fiorentino ai file parametrici condivisi in cloud, il design dimostra di saper mutare restando fedele alla sua natura: dare forma al desiderio umano di bellezza funzionale. Conoscere le tappe di questo percorso ci aiuta a scegliere arredi che raccontano di noi – ieri, oggi e domani. Che tu preferisca una poltrona modernista o un divano modulare ottenuto da plastica riciclata, ricorda: ogni oggetto porta con sé una storia. Sceglila con cura, vivila ogni giorno e falla evolvere insieme a te.

Fonte immagine: Marco Zanuso disteso sulla poltrona Martingala, disegnata nel 1952 per Arflex. (Living – https://living.corriere.it/)